Schede degli spettacoli teatrali

< Torna all’elenco degli spettacoli

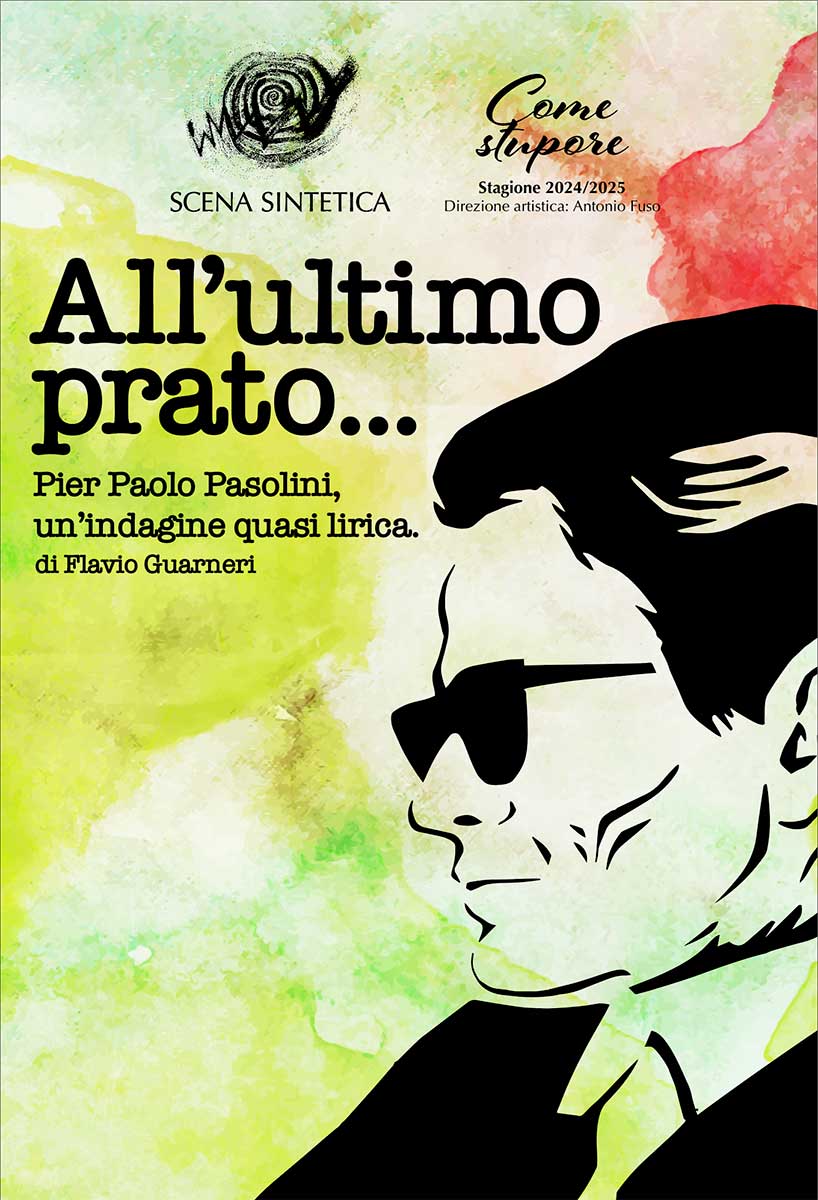

All’ultimo prato…

Pier Paolo Pasolini, un’indagine quasi lirica.

di Flavio Guarneri

Perché Pier Paolo Pasolini?

Perché Pasolini? Perché è esistito. Visse. Perché i francesi devono accontentarsi di Voltaire, e noi invece abbiamo lui: il suo pensiero, le opere e i giorni. Il suo modo di stupirci con mitezza ed eresia, ferita e candore, analisi e lacrima, sberleffo e comprensione. Nostalgia della storia. La storia del nostro sofferto dopoguerra. La “sua” storia a quasi cinquant’anni dall’assassinio, e anche lì fu stupore, se non scandalo.

Perché Pasolini? Perché era un poeta nuovo nel panorama italiano, un poeta civile (si ricordi almeno il vecchio Parini). L’impegno dell’intellettuale in giacca e cravatta sfumava nelle terzine dantesche forgiate con perizia, coraggio, esperimento: così la parola risuonava ancora molto tempo dopo il silenzio, come in un’eco labirintica tesa a propagarsi e a dire. Ecco, appunto: non basta parlare, bisogna dire. Si deve in qualche modo restare dicendo la vita.

E, se vogliamo, portare un po’ di luce nella notte sociale anticipando e salendo prima di altri sulla collina delle profezie. Certo, si può pure scivolare e quindi cadere. Ma in fondo solo in quell’osare è racchiusa una porzione di possibilità, quando intorno a noi molto va in fumo, si sfa il castello dei sogni (ormai divenuti pesanti), delle utopie e delle radiose illusioni; passano a volte immoti i pomeriggi. Tutto cambia. L’importante è “come” si cambia: in fretta o con calma, con strazio o con ordinato regolare processo, riforma o rivoluzione. Importante è saper riconoscere e poi leggere con onestà quello che si lascia indietro. I rimpianti non giovano granché.

Piange ciò che muta anche per farsi migliore

La poesia? Nelle Postille, cioè nel commento critico al testo che sta andando in scena in questi giorni (primavera del 2024), scrivo, quasi sul finale “Ecco, vedi: già allora, come oggi, nessuno o quasi nessuno ci chiede più poesia. Né cultura, a meno che non sia preconfezionata, comprensibilissima e formale. Due soldi al chilo. Questo nostro mondo umano ha ben altri pensieri e grattacapi: pace, giustizia, libertà, ambiente. Oh, sì… vero. Ma già allora, come oggi, nessuno o quasi più nessuno sa veramente ascoltare. Nessuno o quasi più nessuno sa veramente mettersi a lato per amare meglio. Oggi come allora ci càpita, in ore difficili o avverse, di essere (come lui, Pier Paolo) del tutto soli. Soli, e senza più poesia.”

Senza più un poeta. Ma forse no. Forse di poeti (intendo poeti non fatui, cerebrali, post ermetici o di regime, improvvisati e furbescamente orecchiabili, di cultura appiccicaticcia) ce ne sono ancora, e lo splendido territorio del teatro lo testimonia. Là dove si dà voce ad un pensiero vivo, anche fuori dal coro, la poesia rinasce e afferma la sua sopravvivenza: attori, luci, suoni, colori, passi, sorrisi e pianti, fatica spesso non riconosciuta di prove e prove… Insomma: la poesia va presa per mano come si accompagna un bimbo a vedere la gente, la cima innevata o il mare; va portata nelle sale o nelle piazze, negli spazi adatti (anche inconsueti), e lasciata risuonare così com’è. Contagio e bellezza, ma anche forza, diversità, coraggio. Si faccia argine al brutto e al violento. Le stelle scenderanno ad accarezzare l’ultimo prato.

Piange ciò che ha fine e ricomincia…

In alcune radure della mia memoria odoro ancora il profumo dei fili d’erba (cicoria o margherite, o altro) che sfidavano le case nascenti. Si ingrandiva la vorticosa città, rubando terra alla campagna piano piano, inesorabilmente, come si tolgono stille di sangue ad un corpo sano. Ma quel corpo reagì mutando (tutto è mutazione) in altra entità. Non più contado, agricoltura, latifondo, rustico paesaggio: periferia. Fiorì una nuova realtà, diventata poi frequente e abituale nell’Italia degli anni ’50 e ’60. “Non più campi coltivati, selva, brughiera o pascoli a perdita d’occhio. Rari stradoni, imbiancati di polvere e afa in estate, che subito si trasformano in fangose quasi impercorribili vie dopo le battenti piogge d’autunno e di primavera.

Una terra e un tempo di mezzo, una landa situata fra cantieri vasti come campi di calcio (ove si elevano edifici in lotti a ritmo serrato con altrettanta vorace distruzione) ed erba confusa, nuovi e già vecchi tralicci, ingrigiti fiori, cespugli di rovi e sterpaglia, dossi, cumuli di sabbia e pietrisco, approntate discariche, buche, capolinea di lentissimi tram.”

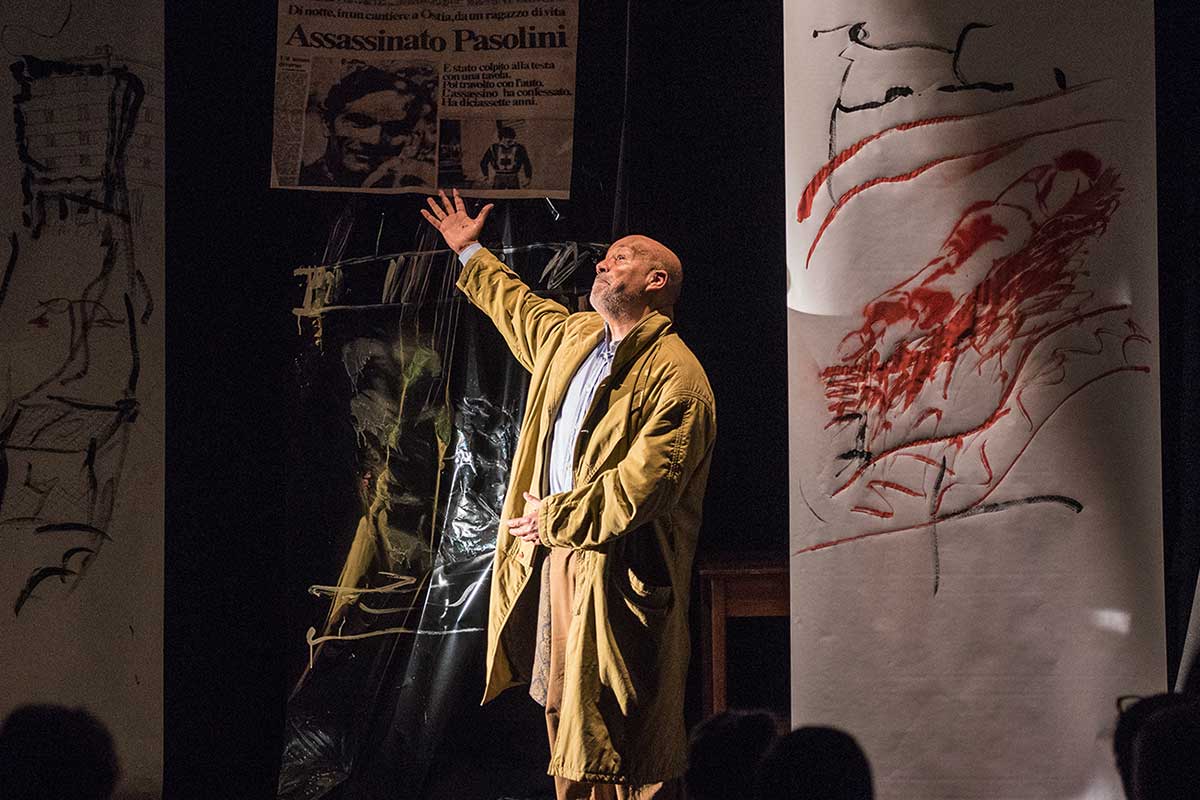

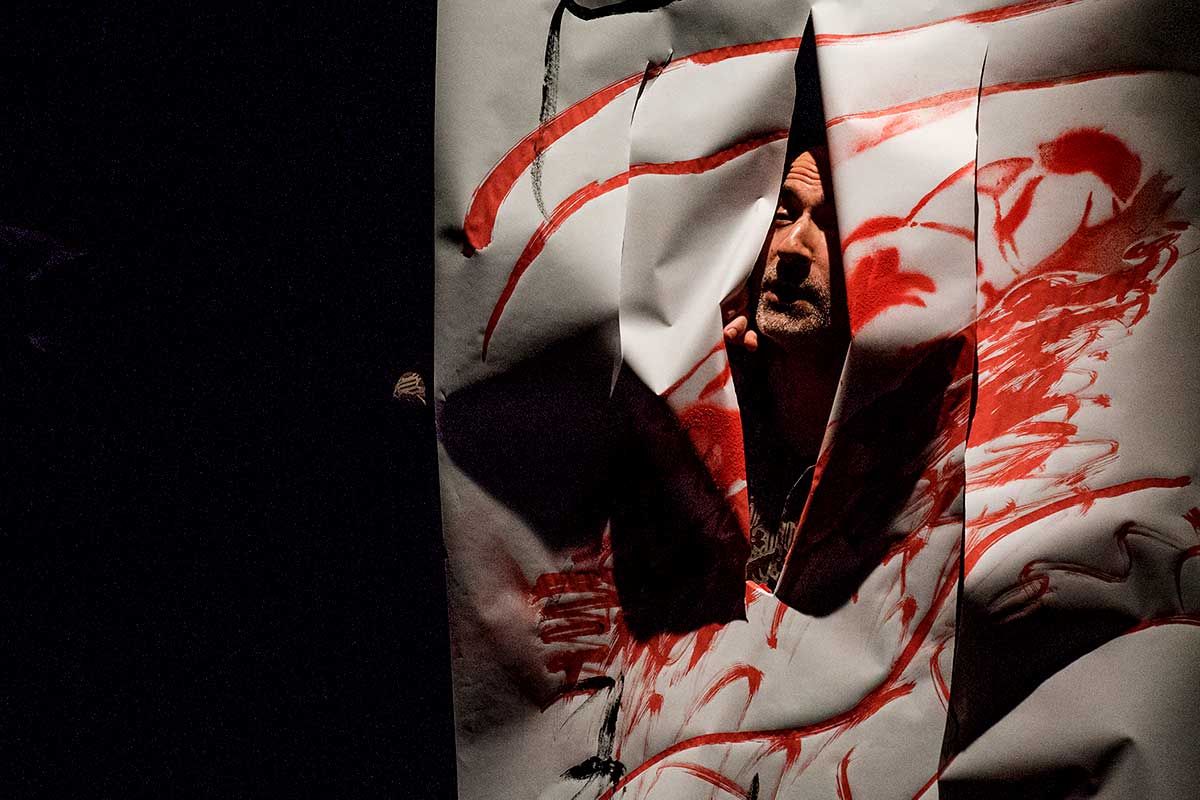

In quel sintagma cangiato in titolo, All’ultimo prato…, si accende la metafora di un testo, una ricerca, uno spettacolo. La metafora di molti di noi, come uno spostamento di immagini e ricorrenti pensieri. Sequenze di cortometraggi in bianco e nero. Proviamo a fare il punto (o i tre punti a me cari, che amabilmente non concludono, ma aprono). Pasolini fu ucciso in uno scenario squallido, a metà fra qualcosa e qualcos’altro, a metà tra la fine di un paese innocente, rurale, semplice e puro (in cui lui aveva anche ingenuamente creduto fino alle soglie degli anni ‘70) e il frenetico inizio di un non ben chiarito, anzi caotico, areale di industria, boom economico, omogeneità, consumo… globalizzazione (!). Ogni scavatrice piange quando ghermisce rapinosa la terra madre, ne strappa i germogli, la linfa vitale.

La luce del futuro, non cessa un solo istante di ferirci.

A suo modo era già periferico quando sceglieva di stare oltre non per gusto del contrariare fine a se stesso, o dell’apparire diverso, perché lui “era” diverso, cioè normale in quanto rispondeva ad una sua cosciente e primordiale onestà di essere, senza fingere. Normale e diverso insieme. L’ipocrita possiede con naturalezza altra maschera, quindi, ed è normale (ahimè) nel suo essere animale sociale omologato e in linea con la norma. D’altro canto, a Pier Paolo non serviva sembrare diverso, fuori dai tempi e dagli spazi confortevoli, per ottenere capricciosa fama. Tutto ha pagato. E io non so se tra l’essere omosessuale e intelligente sia stato più grave il secondo termine: intelligente. Vedere, scavare, leggere dentro. Provarci, almeno. Quindi dichiarare, accusare, denunciare, polemizzare, ma anche suggerire, informare, proporre, costruire, dialogare… E forse lo scandalo è proprio qui: dialogare, cioè anche ascoltare l’altro e farsi prossimo a lui, soprattutto se è “ultimo e diverso”. Accostarsi a quell’io che, una volta tanto, non siamo noi.

Per i sentieri dell’ultimo prato i nostri passi guardano le nuvole. Qualcuno di noi prova a intravedere il palloncino sfuggito di mano su, lassù, lassù… L’universo meraviglioso e inquieto, sinfonia struggente del creato. La gioia a due passi dalla lacrima. Ora gli occhi si interrogano stupefatti e preoccupati. L’indagine del commissario senza nome, che prova a parlare in romanesco (e torniamo allo spettacolo in sé…) per capire, capire meglio fino a farsi male, è anche nostra. Tutto questo può commuoverci, ed è comunque mutamento. Si cerca e si trova altro. O non si trova nulla, per ora. Si troverà domani. Restiamo sospesi, periferici. “Festina lente”: abbiamo tentato di costruire i giorni senza indecenza e con qualche marginale brio, suvvia. Proveremo ancora. La città, ancorché vicina, sembra lontana nei cuori e svanendo piace lo stesso, perché ugualmente periferica è la nebbia che sigla sfumando le distanze. “Festina lente”…

Oh, sì, ma se il tempo è relativo, ruvido e sincero, non abbiamo molto tempo.

Flavio Guarneri

Prima rappresentazione:

2024

Con:

Paolo Djago, Lorenzo Biggi, Daniele Ghirardi, Domenica Lorini, Federica Lancini, Tatiana Kachurina.

Luci e scena:

Renato Rossi, Guido Uberti

Suono:

Giusi Mondini

Musica:

Sergio Lorandi

Drammaturgia e regia:

Paolo Djago